|

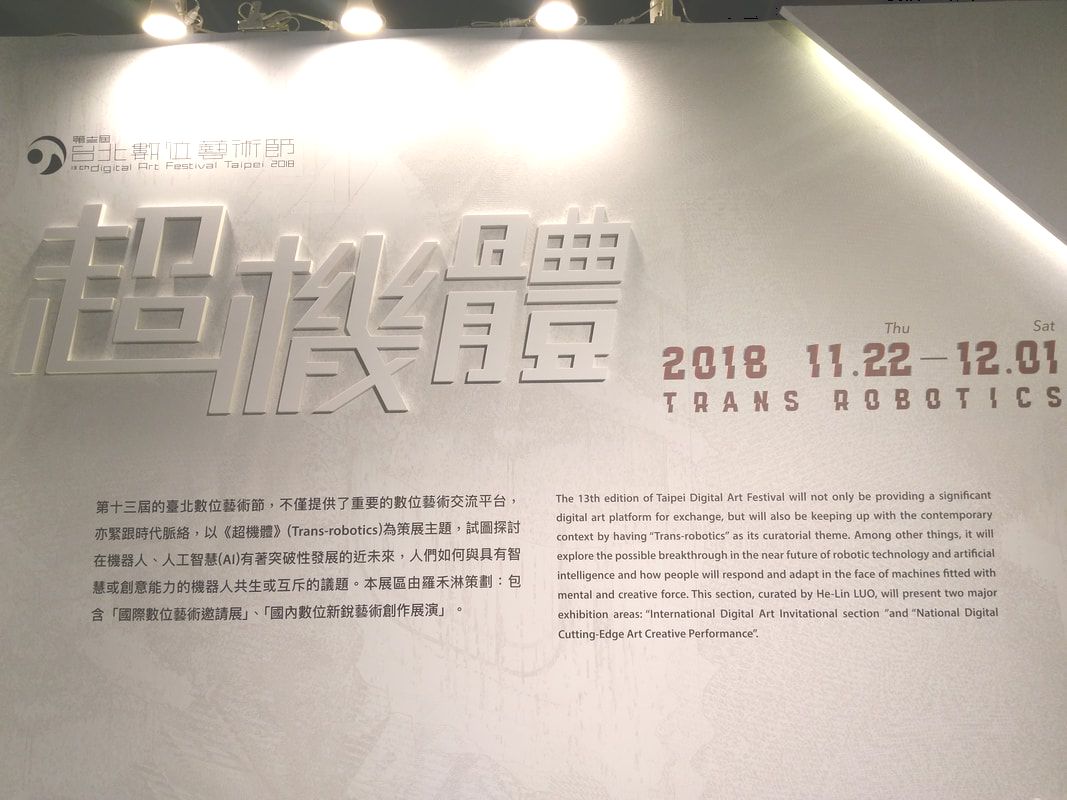

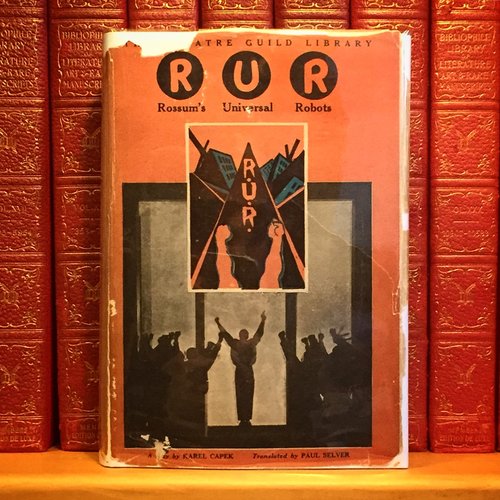

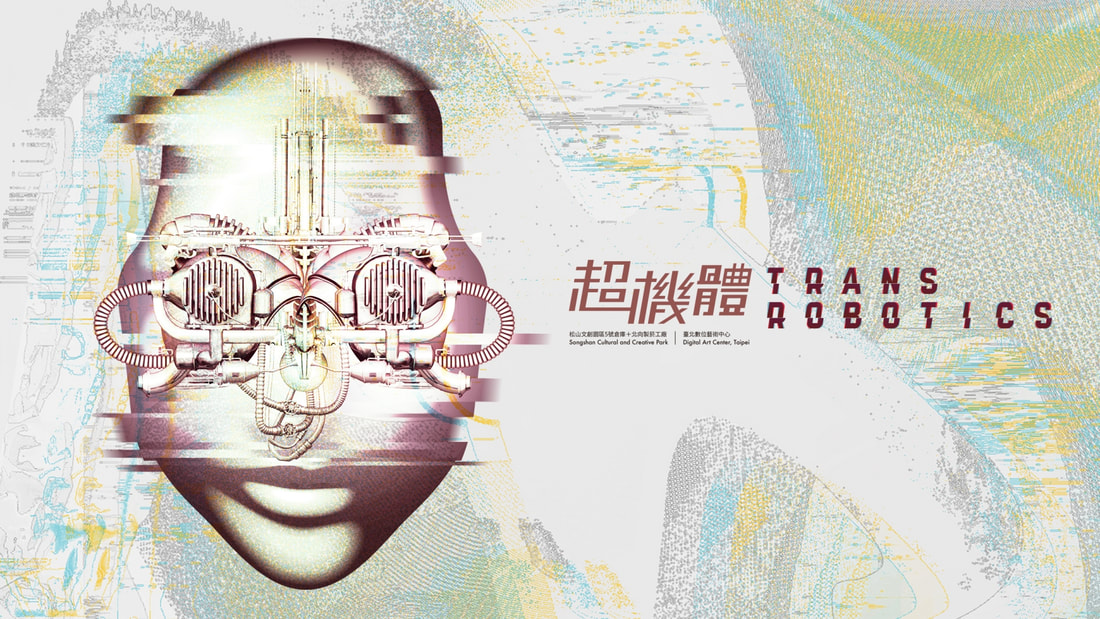

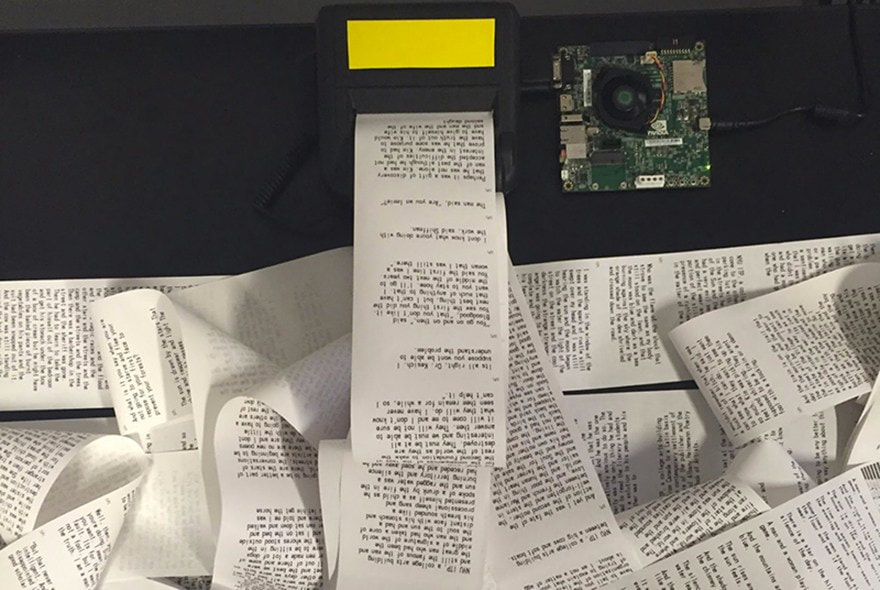

執行時間:一個月。 輔導內容:展覽翻譯、文件潤稿、專業用字遣詞。 成就達成:專業中英文展覽翻譯,使華人藝術作品得以進軍國際市場,增加國際知名度,也讓國外藝術作品在台發揚,並輔導展場內所有文件之用字遣詞,致力達成翻譯「信、達、雅」宗旨。 翻譯服務類別:藝術展覽翻譯。 關鍵字:展覽、藝術、台北數位藝術節、系列展演、台中、翻譯、潤稿、中英文、信達雅、超機體、AI、工業4.0、科技、藝文、策展。 人,機器,藝術,在上個世紀,僅是看似三個獨立的個體,在21世紀,資訊大耀進,短短幾年,已從工業4.0,進化成AI元年。 台北數位藝術節是國家級藝術展覽,自2006年起開始,為一年一度重要數位藝術節慶系列展演。今年已邁入第十三屆,以「超機體」(Trans Robotics)為策展主題,結合藝文、科技與產官學界,致力於推廣具教育性的特色藝術節。 翻譯服務 典故介紹 先說個小常識,「機械人」的英文名字“Robot”,大家知道它的歷史典故嗎? 原文:今日的機械人(Robot)一詞來自捷克劇作家Karel Čapek的1920年劇作《Rossumovi Univerzální Roboti》(Rossum’s Universal Robots)。其原文robota一字代表serf labor(奴工)或forced labor(強迫勞動)。由於此科幻話劇影響龐大,使得後來robota一字成為機械人的代名詞。 譯文:The word “Robot” first appeared in the 1920 play Rossumovi Univerzální Roboti (Rossum’s Universal Robots) from a Czechoslovakian playwright Karel Čapek. The word “robota” in the source text represents the meaning of “serf labor” or “forced labor”. This science fiction has been particularly influential of the time, and as the word “robota” has embedded itself in proper noun “robot” to the English language. 翻譯服務 譯文解析 1. 在捷克語的原文中,“robota”意指農奴制底下,為地主工作的下人。“Robota”亦是由“rab”衍生出來,意指「奴隸」(slave)。此段原文可將「其原文Robota一字」改成「其捷克文“Robota”這字詞」,讀者較瞭解“robota”與“robot”之間的關係。 2. 中英文標點符號不同,例如:中文引文用「」,英文則用“”。 翻譯服務 譯文內容 此次展出的藝術作品,包羅萬象,突破大眾對機器人的傳統框架。在此分享三項藝術作品及對應的翻譯,讓大家細細品嚐。 第一項藝術作品:〈全貌〉(The Big Picture),是由德國卡斯魯爾藝術媒體中心(ZKM)所展出。 實驗室的機器手臂,手上拿的不是晶圓、或是液晶面板,而是一隻「永恆之筆」。以一筆不間斷的線條,編織出火星傳來的訊號。 透過機器人的訊號轉換,將這些固定寬度的線條,重疊交織,成為我們眼中另類的數位影像。 以下擷取一小段譯文加以說明。 原文:The central element of the big picture is therefore a creative process that goes beyond the limits of human possibilities. 譯文:〈全貌〉作品想表達的是,機器人的創作過程,已超越人類的極限。 翻譯解析: 1. 英文書寫是由「小到大」,中文則是「大到小」。原文結構是“The central element”(小範圍)+“the big picture”(大範圍),翻譯成中文時,則是〈全貌〉作品(大範圍)+想表達的是(小範圍)。 2. 原文“…is therefore a creative process”若直接照字面翻譯,會變成「因此一個創造性的過程」,但讀者會不清楚是何種過程,故在此要運用增譯法(Amplification或稱Adding Approach),加上一個主詞「機器人的」,使句意完整。 3. 原文“…that goes beyond the limits of human possibilities.”在此運用選詞用字(Diction)方法,將“possibilities”翻譯成「極限」。 4. 中文之文章名稱,標點符號用〈〉,書名則用《》。 藝術作品名稱,標點符號使用〈〉,並附上原文。 英文書籍、期刊、以及藝術作品名稱,標點符號用斜體字(Italics)。 第二項藝術作品:〈亞當〉與〈永恆的回歸〉,由現居德國的日本視覺藝術家──馬場淳(ACCI BABA)創作。 〈永恆的回歸〉向人類傳達一種不朽的觀念,期望可激起人類在這個時代的責任感。主要是讓猿人,透過人工智慧,說出由藝術家設定的語句。 此件作品,將猿人作為「歷史象徵」,結合人工智慧表現的「消費主義」,展現出「人類哲學」的價值。 以下擷取一小段譯文加以說明。 原文:The installation work in a relation with the video artwork ‘eternal return’. The Ape inside the TV speaks out the verse from Friedrich Nietzsche’s philosophical concept of ‘übermenschen (superman)’ cited in his well-known book ‘Thus Spoke Zarathustra’. 譯文:〈亞當〉這座裝置藝術的概念,來自於視頻藝術作品〈永恒回歸〉。在此版本影片當中,猿人以中文,描述「超人說」的哲學概念。「超人說」是來自弗里德里希•尼采(Friedrich Nietzsche)名著《查拉圖斯特拉如是說》。 翻譯解析: 1. 原文“The installation work in a relation with the video artwork ‘eternal return’.”若採用直譯,主詞會不明確:「這座裝置藝術…」外,介系詞後的句子與主詞連結不強,故需採用增譯法(Amplification或稱Adding Approach),將藝術作品名稱〈亞當〉及「概念」加入。 2. 第二句原文很長,譯成中文時,先斷句(phrasing),以便讓讀者瞭解其邏輯關係。斷句後句子結構為:“The Ape (1) / inside the TV (2) / speaks out the verse (3) / from Friedrich Nietzsche’s (4) /philosophical concept (5) / of ‘übermenschen (superman)’(6) / cited in his well-known book ‘Thus Spoke Zarathustra’.(7) /”斷句後,依照中文「由大到小」原則排列。其後,再加部分字詞,如:「中文」,使句意更加明確。 第三項藝術作品:Sunspring〈陽光之泉〉,則是由奧斯卡·夏普(Oscar Sharp)所創作。 這是一部完全交由人工智慧機器人,所編寫而成的實驗性科幻短片。人工智慧編劇機器人──班傑明(Benjamin)的開發,是使用遞歸神經網路,再輸入幾十部經典科幻電影劇本作為基礎學習。 以下擷取一小段譯文加以說明。 原文:Sunspring shows us this by taking a script which plays like a nonsense poem, and turns it into a surprisingly dramatic and amusing sci-fi love-triangle with dark secrets in a futuristic world. 譯文:〈陽光之泉〉(Sunspring)劇本一開始像一首無稽的詩篇,轉而蛻變成一個充滿戲劇性的科幻三角愛情,伴隨著未來世界所隱藏的黑暗秘密。 翻譯解析: 1. 若直接照原文“nonsense poem”直譯「胡說詩」,讀者可能會一頭霧水。援引Venuti的歸化(domestication)翻譯策略,改成「無稽的詩篇」。 2. 第二句話採用轉換(shifts)翻譯策略,將目的語(target language)與原語(source language)級階(register)轉換,省略連接詞,調整句構。 翻譯服務 延伸閱讀 機器人與人全新的互動,又可從一杯簡單的「咖啡」,一探究竟。 全台首家無人咖啡亭「Rovii機械手臂咖啡」,有著透明的太空艙,艙內包含:機器手臂、精選咖啡豆、咖啡機、清洗區等,小巧可愛。 僅需簡單註冊,選擇你想喝的咖啡,掃描QR CODE,Rovii隨即磨豆,一會兒功夫,一杯香氣逼人的咖啡,在取餐口前奉上。 翻譯服務 客戶評語 身為語言工作者,原本對科技的進步,僅侷限在手機的日新月異;非常感謝台北數位藝術節選擇宜鴻,透過這一次的服務,讓我深刻的驚醒,原來AI與自動化科技,已走出工廠,融入我們的生活中。 2018台北數位藝術節粉專: https://www.facebook.com/2018DAF/

0 評論

發表回覆。 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱